Qu'est-ce que le syndrome de Brugada ?

Le syndrome de Brugada est une maladie cardiaque héréditaire qui appartient au groupe des canalopathies. Il s’agit d’une pathologie de découverte relativement récente, décrite pour la première fois au début des années 1990 par les frères Brugada qui lui ont donné leur nom.

Cette pathologie provient d’une anomalie de la fonction des canaux ioniques qui régulent l’influx électrique du cœur. En effet, le rythme cardiaque est généré par un ensemble de cellules spécialisées qui provoquent des contractions régulières. Des courants ioniques cheminant au travers des membranes cellulaires cardiaques actionnent ces contractions.

Ces courants ioniques s’effectuent grâce à des canaux spécialisés appelés canaux ioniques. Il existe de nombreux canaux ioniques, tous contrôlés par des gènes différents. Les principaux canaux sont :

- Des canaux sodiques (pour les ions sodium) ;

- Des canaux potassiques (ions potassium) ;

- Des canaux calciques (ions calcium).

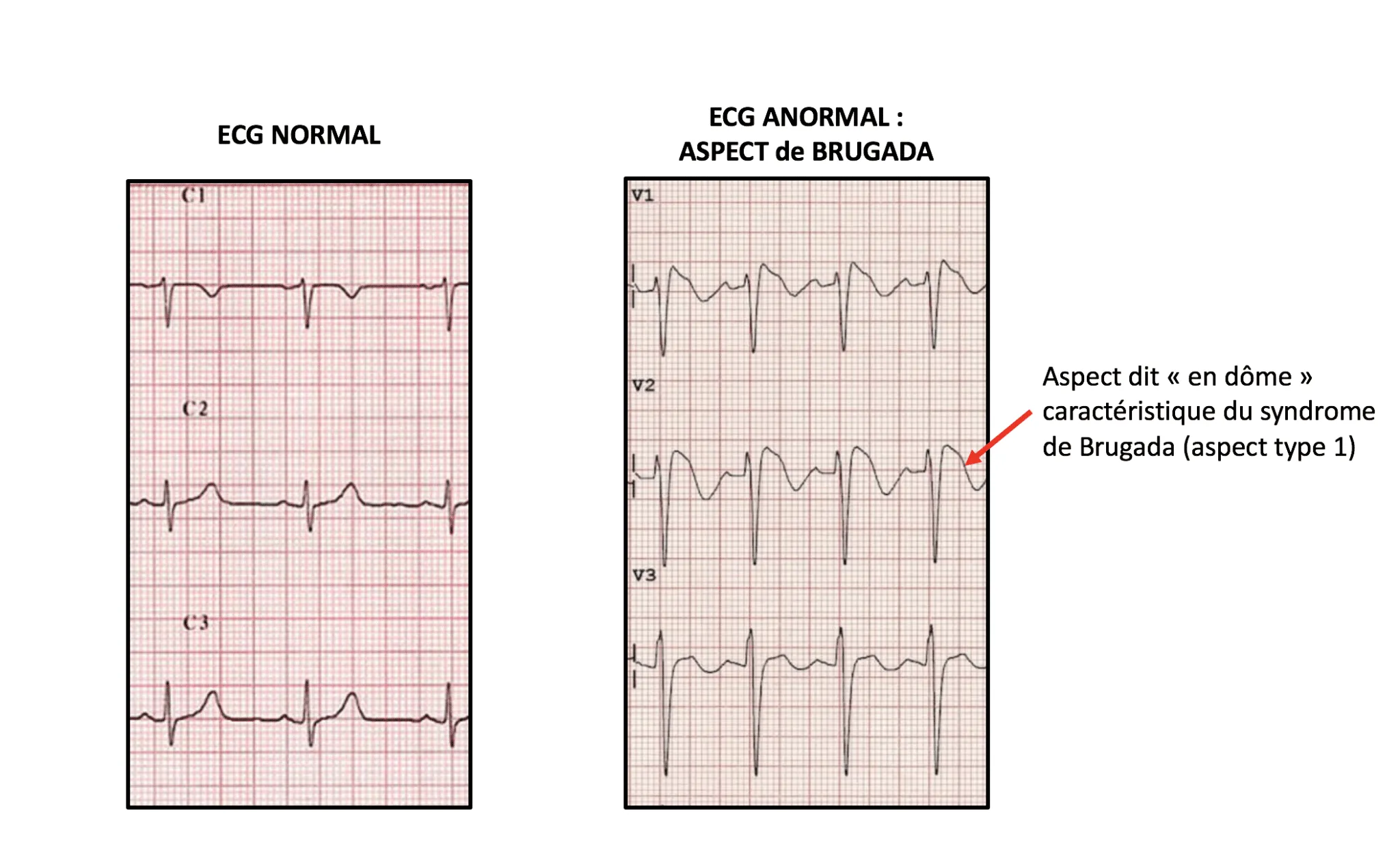

Une mutation portant sur un gène qui concerne un de ces canaux est susceptible d’entraîner des anomalies de l’influx électrique du cœur (on parle d’anomalie du potentiel d’action membranaire). C’est le mécanisme des maladies qualifiées de canalopathies héréditaires comme le syndrome de Brugada ou le syndrome du QT long congénital.

Le syndrome de Brugada est généralement lié (mais non exclusivement) à une anomalie génétique du canal sodique (sodium). Il existe plusieurs gènes et plusieurs mutations responsables de cette pathologie, et toutes ne sont pas encore connues.